皮尔卡丹效应在免疫系统中的研究与应用

皮尔卡丹效应的基本概念

皮尔卡丹效应是指当人体接触到某种外来物质时,身体会产生对该物质的过度反应,从而导致异常免疫反应。这种现象得名于法国科学家埃米尔·阿道夫·冯·贝林(Emil Adolf von Behring)和沙克利亚克病毒(Shigella dysenteriae)的发现者保罗·伊格纳齐奥・萨维诺。

免疫系统中的调节机制

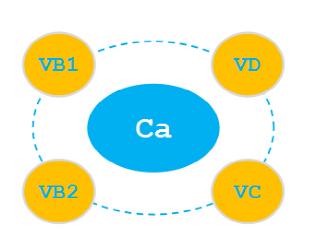

免疫系统是一套复杂的生物学过程,它能够识别并消灭病原体。然而,为了防止自身组织受损,免疫系统也需要一种调节机制来确保其正确地区分自我与非自我。这一调节机制主要通过T细胞、B细胞以及多种辅助细胞协同工作实现。

皮尔卡丹效应的类型

根据发作原因和临床表现,皮尔卡丹效应可以分为两大类:急性期反应和慢性期反应。

急性期反应通常在感染后的第一周内出现,由于过度激活,这种情况下可能会伴随高热、发烧等症状。

慢性期反应则可能持续数月甚至数年,对患者造成长期影响,如神经功能障碍或心血管疾病。

皮尔卡丹效应的成因分析

研究表明,个体遗传背景、环境因素以及微生物多样性的变化都能引起或加剧皮尔カ丹效应。例如,一些遗传变异可能使得个体更容易产生过度敏感,而环境污染也会破坏微生物群落平衡,从而影响免疫调节功能。

对策与预防措施

预防和控制皮尔卡丹效应需要从多方面入手:

提升公共卫生意识,加强个人卫生习惯,以减少细菌及病毒传播风险。

加强健康监测,为易发地区居民提供定期健康检查服务。

开展针对不同年龄段的人群进行针对性的免疫接种计划,以增强抵抗力。

进一步研究方向探讨

未来的研究将集中于以下几个方面:

分子水平上理解致敏化途径,以便开发新的治疗方法。

基因组学技术用于鉴定特定的致敏基因,并探索这些基因如何参与整个反馈循环中作用。

采用动物模型建立可靠的人类疾病模拟体系,便于实验室试验验证新药物或疗法效果。

结论与展望

针对皮爾卡旦現象進行深入調查與應用不僅對於改善醫療質量具有重要意義,而且也是促進人類健康福祉的一項重要戰略。未來隨著科技進步,我們將有更多機會深入解讀這個複雜且富有挑戰性的領域,並開發出有效治療方案以減輕患者痛苦並提高生活品質。