法国娇兰:探索其在19世纪欧洲花卉文化中的象征意义与艺术应用

引言

在19世纪,法国的花卉文化迎来了一个黄金时期。各种各样的植物被广泛种植和研究,其中最为人们喜爱的是“法国娇兰”。这不仅因为它美丽的外观,更因为它所承载的深远象征意义。本文将探讨“法国娇兰”在19世纪欧洲花卉文化中的角色,以及它如何在艺术中得到体现。

法国娇兰的历史与传播

“法国娇兰”(Lilium candidum)是一种古老的植物,它起源于地中海地区。这种花朵以其纯洁、洁白无瑕的色彩著称,这也使得它成为了许多宗教仪式和节日的一部分。在18至19世纪,“法国娇蘭”的种植变得越来越流行,这不仅是由于其美丽,还因为它代表了纯洁、忠诚和永恒之爱。

象征意义与文学作品中的出现

在浪漫主义文学中,“法国娇兰”经常被用作恋情或婚姻之间不可逾越障碍的情感表达。例如,弗雷德里克·巴尔特(Frédéric Baudry)的诗歌《百合》(A lily)描绘了一位女士独自欣赏“百合”的场景,通过这样的描述,将这种植物赋予了高贵而神秘的情感色彩。

艺术作品中的应用

除了文学,“法國娿蘭”还出现在许多画作中,如雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)的《伊莎贝拉夫人》(Portrait of Madame Isabelle de Charrière),其中主角手持一束“法國娿蘭”,强调了她的高贵身份。此外,在雕塑领域,像安托万·吕卡斯(Antoine-Louis Barye)这样的艺术家,也将这些植物融入他们作品之中,以增添一种自然且理想化的感觉。

社会地位与园艺实践

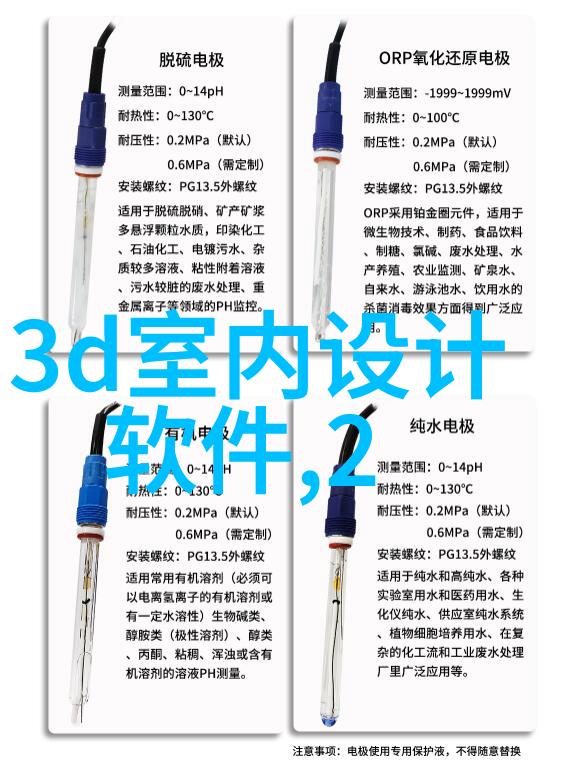

“法國娿蘭”的种植并不只是个人的兴趣,而是社会地位的一个标志。在当时,一些富有的家族会在他们的大宅园内专门种植此类珍稀植物,以显示自己的财富和品味。此外,与其他园艺实践相结合,比如水生栽培技术,使得这一过程更加复杂且具有挑战性,从而增加了其价值和吸引力。

结论

总结来说,“法國娿蘭”作为一种象征符号,在19世纪欧洲拥有着特殊的地位,它不仅反映了当时对自然美学追求,而且也是社会阶层差异的一个显著表现。在文学、艺术以及园艺实践方面,都有着鲜明的印记,让我们今天仍然能够从它们身上感受到那段历史时期的人文精神。